La ciudad y la región de Lyon dan la bienvenida al arte contemporáneo en la decimocuarta edición de su Bienal, que celebra la modernidad y la fluidez de la identidad contemporánea. La muestra, que presenta un diálogo entre obras de creadores actuales y de artistas modernos consagrados (procedentes de la colección del Centre Pompidou, invitado de honor), podrá verse en la ciudad francesa hasta el 7 de enero

Thierry Raspail era sólo director del macLYON (el museo de arte contemporáneo de la ciudad, que dirigía desde su creación, en 1984), hasta que se convirtió en cofundador y director artístico de la Bienal de Lyon, una de las más reconocidas del mundo entero. Desde 1991 y cada dos años viene dándose este encuentro de la creación contemporánea (que alterna con su homóloga dedicada a la danza, celebrada en los años pares), a la que se une un comisario externo, el cual es invitado a reflexionar en torno a un concepto propuesto que se mantiene durante tres ediciones seguidas. Tras los ciclos sobre “la historia” (1991-1995), “lo global” (1997-2001) y “la transmisión” (2009-2013), llega el turno de “lo moderno”, temática que lleva centrando las elecciones curatoriales desde su edición de 2015 y que lo hará también en la de 2019.

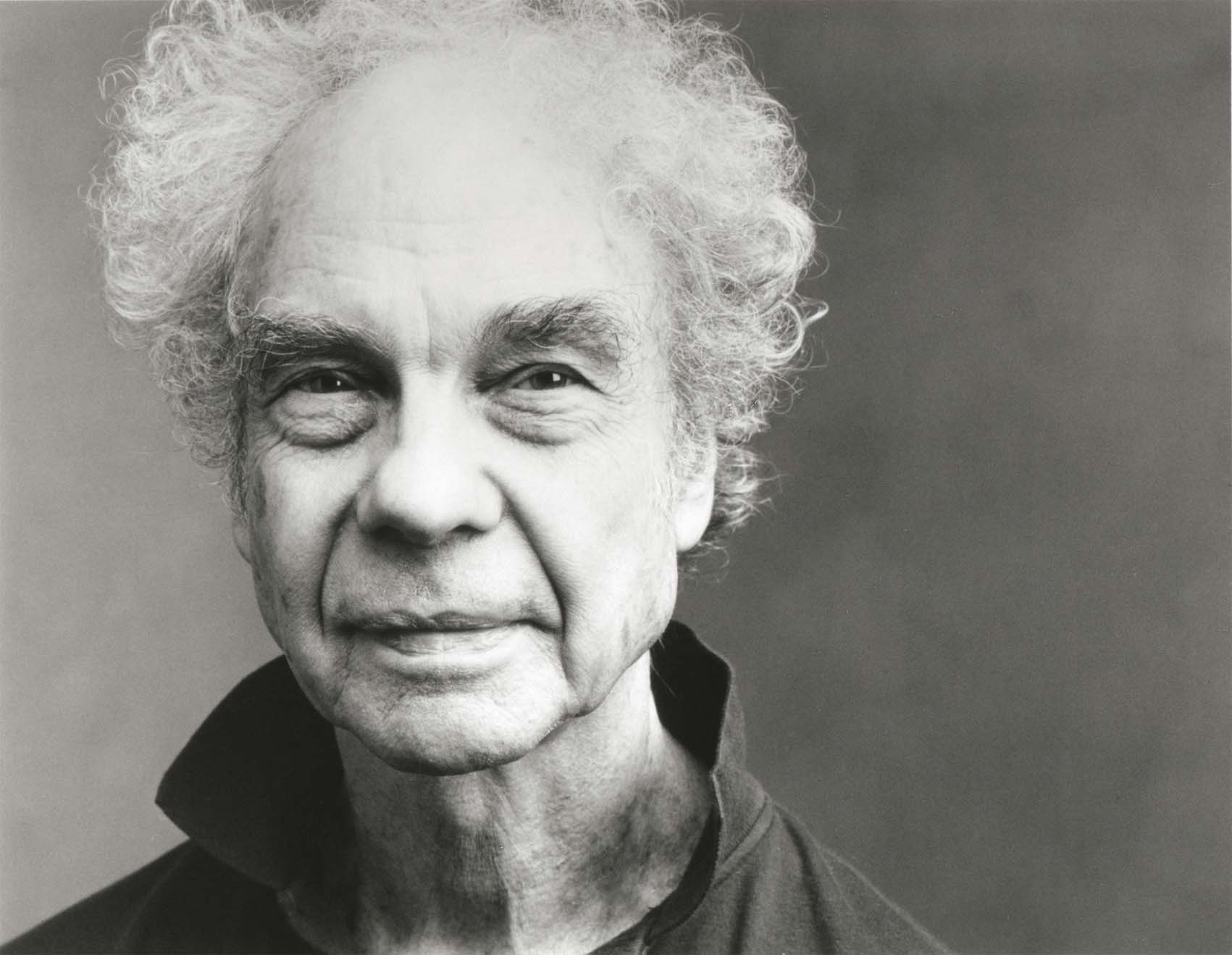

Sobre estas líneas, Emma Lavigne, foto de Manuel Braun. Arriba, Arriba, Feuille se reposant, por Jean Arp,, 1959.

Para este segundo episodio de la trilogía se ha invitado como comisaria a Emma Lavigne, directora del Centre Pompidou Metz. Lavigne ha aprovechado la ocasión del 40 aniversario del Centre Pompidou -que para festejarlo lleva todo este 2017 prestando obras de su colección a distintos museos e instituciones francesas-, para mostrar varias piezas maestras del museo parisino. Se trata de obras pertenecientes a artistas clave de “la modernidad” (entendida como período histórico coincidente con las vanguardias de las primeras décadas del siglo XX), que responden a la definición que de “lo moderno” (entendido como categoría cultural) ha querido dar cuenta Lavigne. Es decir: una condición totalmente extendida, sin límites definidos, caracterizada por la fluidez y la inestabilidad que definen la identidad contemporánea, globalizada, sujeta a una circulación constante (de ideas, información, hombres, capitales…), y en permanente cambio.

De ahí el título elegido para esta edición de la Bienal, “Mundos flotantes”. En ella encontramos obras de dimensiones inciertas, donde flotan los planos, se desvanecen los límites y se cruzan las temporalidades. Como las de dos épocas distintas, modernidad y contemporaneidad, que se solapan y coinciden en el mismo espacio de exposición, estableciendo un diálogo atemporal entre autores de distintas generaciones. Porque la novedad continua a la que era sometida la modernidad se encuentra también en esta época contemporánea, que se convierte entonces en una especie de “modernidad expandida”, con la que comparte genealogías, tradiciones e intereses.

Two columns for one Bubble Light; Minimal surface of a body Evolution on a field, por Ernesto Neto, 2017.

Ese ha sido uno de los principales puntos desarrollados en el programa de Lavigne, que ha querido mostrar una selección de obras de artistas modernos consagrados junto con otras de creadores contemporáneos que cuentan con estéticas comunes y que se han enfrentado a las mismas problemáticas, a esa constante renovación que no es sino la clave de la libertad creativa. Es el caso del célebre Gran Vidrio de Marcel Duchamp (La mariée mise à nu par ses célibataires même (la boîte verte), 1934), que da la bienvenida al público y que es reinterpretado por la japonesa Yuko Mohri a través de utensilios de la vida cotidiana y de piezas recuperadas (Moré Moré [Leaky]: The Falling Water Given #4-6, 2017). También es el caso de los móviles de Alexander Calder (31 janvier, 1950), paradigma de obra abierta, sometida al movimiento, a la indeterminación y al azar, que ha sido reactualizada por Cerith Wyn Evans en su instalación sonora, inspirada por la poesía de Mallarmé, A=P=P=A=R=I=T=I=O=N (2008). O de las esculturas de formas orgánicas de Jean Arp (Feuille se reposant, 1959; Objets célestes, 1962), que entran en correspondencia con las del brasileño Ernesto Neto, dando lugar a uno de los momentos más logrados de la exposición: Two Columns for one Bubble Light (2007) es un paisaje onírico en forma de laberinto en el que el visitante es invitado a descalzarse, deambular y experimentar con el peso de su propio cuerpo y con el espacio que lo rodea. Las formas curvas y hendiduras de esta instalación monumental, hecha de una tela delicada pero muy resistente que se extiende e invade todos los rincones de la sala de exposiciones, tienen su equivalente en los agujeros y cortes de los lienzos de Lucio Fontana, como este Concetto spaziale, La fine di Dio (1963).

Concetto spaziale. La fine di Dio, por Lucio Fontana, 1963.

Todo ello se encuentra en el macLYON, institución anfitriona que lleva acogiendo desde su inicio una de las secciones principales de la Bienal. El encuentro entre unas obras y otras es lógico y natural, no hay nada forzado (como podría haber sido el caso si el acercamiento hubiera seguido sólo criterios formalistas). La exposición sigue un itinerario fluido, ligero, como promete el planteamiento inicial. Y con particular énfasis en la danza, la performance y, sobre todo, la música, temas que constituyen la identidad de Lavigne como comisaria, que antes de ser conservadora del Pompidou lo había sido de la Cité de la Musique de París (donde organizó muestras sobre Jimi Hendrix, Pink Floyd y John Lennon). El Rainforest V (Variation 1) (2015) del compositor americano David Tudor es uno de los ejemplos más destacados del papel que juega en la Bienal esta relación entre música y arte contemporáneo: como en un bosque de sonidos, un conjunto de objetos de origen y materiales diversos cantan, croan y respiran, cada uno con su propia voz, resonando a continuación en el espacio de exposición y creando una cacofonía colectiva y armoniosa. Por su parte, el Elevator Music (2016) de Ari Benjamin Meyers sorprende por el lugar donde está ubicado: lugar de paso obligatorio para subir de un piso a otro, el ascensor del museo se convierte en el receptáculo del hilo musical compuesto para la ocasión por el neoyorquino.

Hyperweb of the present, por Tomás Saraceno.

Más allá del macLYON, la Bienal se compone de una multitud de muestras, eventos y actividades paralelas a las secciones principales, de las cuales se encarga el equipo liderado por Lavigne. En el otro extremo de la ciudad, sobre el Ródano y el Saona (en el barrio de La Confluence donde acaba de abrir el museo de historia natural y antropología, diseñado por el estudio de arquitectura Coop Himmelb(l)au), se encuentra La Sucrière, el segundo enclave principal de la Bienal. Se trata de un edificio de hormigón de los años treinta, renovado en 2012 para acoger eventos culturales y artísticos como éste. Sus amplios espacios y su estética industrial lo hacen idóneo para recibir instalaciones monumentales como las que aquí se encuentran.

Por ejemplo, la del joven argentino Tomás Saraceno, estrella de ferias, bienales y grandes exposiciones desde hace unos años, que participa con una de sus nuevas cosmogonías, una instalación de una sutilidad y poesía sólo comparables a las del resto de sus obras: en el centro de una sala circular en penumbra, un cubo hueco sostiene una red de telas de araña, en cuyo interior se haya el animal, creando y trabajando, bajo la mirada atenta del espectador. Arachno Concert With Arachne (Nephila senegalensis), Cosmic Dust (Porus Chondrite) and the Breathing Ensemble (2016) es una de las piezas más impresionantes de todo el espacio de la Sucrière, que se arriesga a pasar desapercibida, oculta como está por una cortina, al fondo de uno de los otros dos silos que acogen otras dos instalaciones de igual poesía y calidad artística. Inmediatamente antes de la de Saraceno se encuentra la Sonic Fountain de Doug Aitken (2013-2015), una melodía de gotas de agua que se desprenden rítmicamente de varios grifos suspendidos sobre un pozo excavado en el suelo de la sala, donde unos micrófonos graban y retransmiten la secuencia a tiempo real, revelando la abstracción del espacio que la acoge y la armonía de su composición. Una obra, por tanto, concebida en relación estrecha con la arquitectura. Como la de la instalación del último silo, el Weisse Reise de Susanna Fritscher (2014-2015), una obra compuesta de hélices de plexiglás suspendidas del techo que, al girar sobre sí de forma autónoma, sin la ayuda de ningún motor, revelan las corrientes de aire que circulan por este enorme espacio industrial.

Relatum. Home, por Lee Ufan, 2017 © Jean-Philippe Simard.

El tercer y último emplazamiento que compone el cuerpo principal de la Bienal es la plaza Antonin-Poncet, en el centro de la ciudad, donde nos encontramos con el Radome de Richard Buckminster Fuller (1957), símbolo de utopía y de servicio a la comunidad, la cúpula geodésica que realizó como un experimento de construcción fácil y rápida y que forma parte de ese conjunto de obras procedentes de la colección del Centre Pompidou prestadas para la ocasión. Para su reactivación, en su interior se ha instalado la pieza clinamen v.3 de Céleste Boursier-Mougenot (2017), un estanque de agua azulísima en cuya superficie diversos cuencos de porcelana blanca entrechocan y tintinean, creando un paisaje visual y auditivo que invita a la meditación.

Todas estas piezas elegidas por el equipo de Lavigne, que privilegian una dimensión sensorial y contemplativa, coinciden en una declaración de intenciones: la de hacer del arte, la poesía y la alabanza de los sentidos un “revelador y antídoto contra la inestabilidad del momento actual”. Esta actitud ha sido un tanto criticada, juzgada como un gesto de ligera frivolidad, y como una falta de compromiso y de posicionamiento políticos en momentos tan convulsos; en comparación, sobre todo, a otras manifestaciones culturales del año, como la documenta de Kassel, muy incisiva en el debate poscolonial. Pero, aun en época de crisis (aún más en época de crisis), el ser humano necesita soñar. La cultura ha estado presente en todos los períodos de la historia, cualquiera que fueran las circunstancias políticas y, no en vano, la sublimación que proporciona el arte (ya sea de acontecimientos felices como lúgubres) es necesaria para la supervivencia.

Céleste Clinamen, por Boursier-Mougenot, 2017.

En todo caso, esta sensorialidad es también considerada como una forma de consciencia y de conocimiento, como un reflejo de nuestra sociedad. Aunque, eso sí, tomada con cierta sutilidad, con un toque de ambigüedad, a medio camino entre ambas posiciones -poesía y política-, muchas veces consideradas opuestas. Es el caso de Forever Immigrant (2012), la frase que el artista portugués Marco Godinho repite hasta el infinito -en letras de imprenta, como si se tratase del pasaporte de un inmigrante-, a lo largo de toda la fachada y en el interior de la primera planta de la Sucrière, creando con ella un motivo abstracto de tan reiterado, una nube vaporosa: ¿acaso esa repetición no compromete el mensaje de partida?

Histoire du soir 2, por Lee Mingwei, 2017, en partenariat avec JC Decaux © Blandine Soulage-Rocca.

La Bienal no está reservada a una élite de intelectuales iniciados. Porque el arte está también para pensarlo y hacerlo en comunidad. Para ello está Veduta, una de las propuestas más interesantes, una plataforma dedicada a la “estética relacional” donde el intercambio y la participación del público constituyen el centro de proyectos de tan diversa naturaleza como el de Thierry Boutonnier. Este artista francés lleva desde 2013 plantando, recolectando y destilando los pétalos de los rosales de Damasco de la región de Lyon para obtener agua de rosa; y ello junto con la participación de los vecinos de la zona, provenientes de barrios considerados difíciles, que al reunirse y trabajar juntos sobre un terreno que conocen muy bien desarrollan una conciencia de protección hacia el medio ambiente y hacia la biodiversidad de su ecosistema. Por su parte, el taiwanés Lee Mingwei propone desconectar del estrés de la vida cotidiana y rememorar la felicidad de la infancia: la de la intimidad de los momentos de lectura que nos ofrecían nuestros padres al irnos a la cama, que son aquí reinterpretados en un dormitorio bastante pintoresco, el interior de un autobús que se pasea por las localidades cercanas y que invita al visitante que lo desee a tumbarse en una cama y a disfrutar de una sesión de cuentacuentos.

Résidence Thierry Boutonnier: participantes en el proceso de destilación del agua de rosas de Damasco © Blandine Soulage-Rocca.

La Bienal habla de modernidad extendida, y ella misma se extiende más allá de las fronteras de la ciudad de Lyon. El convento de Sainte-Marie de La Tourette, en el municipio de Eveux, reserva una propuesta insólita: la del clérigo de la comunidad dominicana Marc Chauveau, comisario de arte en sus ratos libres, que cada año invita a un artista a intervenir en el espacio del edificio diseñado por Le Corbusier. Este año el agraciado ha sido Lee Ufan, que ha trabajado acerca de los espacios reservados a la ceremonia japonesa del té. Por su parte, en el Institut d’art contemporain de Villeurbanne se encuentra Rendez-vous 17, una exposición dedicada a la creación emergente, donde diez artistas franceses comparten espacio con otros tantos extranjeros, seleccionados por cada una de las diez bienales invitadas a participar: las de Marrakech, Yakarta, Brisbane, Sharjah, Cuba… En definitiva, unas 120 instituciones de toda la región, con unos 60 artistas de 28 países. Un programa muy completo y variado, para no perderse antes del 7 de enero.

Beatriz SÁNCHEZ SANTIDRIÁN