El Museo Carmen Thyssen Málaga invita a reflexionar sobre el documentalismo fotográfico norteamericano del siglo XX de la mano de once maestros del género con más de medio centenar de obras de la Colección José Luis Soler Vila. Desde el 16 de julio hasta el 13 de octubre

Las cinco décadas de fotografía documental que van desde 1930 a 1980 dan forma en el Museo Carmen Thyssen Málaga, mediante una selección de más de cincuenta imágenes de la Colección José Luis Soler Vila, a un auténtico mosaico de rostros y personajes vistos e interceptados en calles y espacios cotidianos de Estados Unidos por una brillante nómina compuesta por once autores norteamericanos. Fotógrafos de referencia en su disciplina que son ejemplo de una mirada directa a la realidad que, con distintos objetivos y sensibilidades, compartieron e impulsaron, fascinados por capturar la vida con sus cámaras para, simplemente, mostrarla como se ve.

Así, el itinerario propuesto arranca mostrando las piezas de los pioneros, como Walker Evans, Robert Frank o Louis Faurer, y finaliza con la producción a color de Harry Callahan, Anthony Hernández o Tod Papageorge a partir de los sesenta. Una miscelánea de instantáneas del AMERICAN PEOPLE y su vida cotidiana que permite descubrir la importancia y la evolución del género, además de «poner cara» a las distintas y complejas realidades sociales de Estados Unidos a lo largo de seis décadas.

Es a través de la captación de imágenes de la vida real la forma en la que el documentalismo se reveló como un género híbrido permeable al testimonio histórico, al retrato, a la pulsión de la calle, a la investigación psicológica y sociológica, a la denuncia social, a la ironía, a la narración… Así, la convivencia y combinación de diferentes tendencias, desde el fotoperiodismo a las fotografías directa, humanista y callejera, enriquecieron la esencia documental y permitieron a los fotógrafos imprimir un sello personal a sus trabajos.

Se trata, en definitiva, de partir de la realidad, reproducirla con exactitud e incluso dotarla de una dimensión enigmática como aspiración común de todos esos enfoques. Y mirar a lo ordinario, a lo que suele pasar inadvertido y hacer de la fotografía otra muestra más de la vida.

Cultura popular y fotografía documental

Con la exposición American People. Fotografía documental americana (1930-1980), compuesta íntegramente con obras de la Colección José Luis Soler Vila, el Museo Carmen Thyssen Málaga propone reflexionar sobre el documentalismo fotográfico norteamericano del siglo XX de la mano de once maestros del género.

De este modo, la muestra en la Sala Noble plantea, mediante más de cincuenta imágenes, un apasionante recorrido bifurcado: a través de la cultura popular estadounidense y por la historia de la fotografía documental, abordado a través de diferentes épocas, estilos y protagonistas.

Y es que fue la popularización de las cámaras compactas de 35 mm la que revolucionó la práctica fotográfica y propició un modo eficaz de captar el «instante decisivo» que, unido a la eclosión de las revistas ilustradas de gran tirada, supuso el triunfo de la fotografía como medio de comunicación universal durante la primera mitad del siglo. Se produjo entonces un cambio sustancial en la imagen fotográfica, que pasó de ser percibida como una unidad aislada a alcanzar un mayor potencial visual en el concepto de serie, es decir, en la ordenación y agrupamiento en forma de relato y reportaje gráfico.

El documentalismo, a través de la captación de imágenes de la vida real, se reveló como un género híbrido permeable al testimonio histórico que, desde los años treinta, desarrolló un nuevo tipo de fotografía que reivindicaba la simplicidad, la nitidez y el registro de la realidad. Una expresión visual en la que primaba la claridad compositiva y el interés por los motivos cotidianos. Su primer valedor fue Walker Evans (1903-1975), quien sentó las bases de un género utilitarista que adoptaba el estilo artístico, una fotografía rigurosa y no exenta de lirismo. En 1935 fue reclutado por la Farm Security Administration, una agencia gubernamental, para atestiguar la crítica situación de los agricultores durante la Gran Depresión. De aquella aventura surgió un memorable fotolibro, Elogiemos ahora a hombres famosos (1941), con fotografías de Evans y textos de James Agee.

Fueron años en los que triunfaron en Estados Unidos proyectos como la Photo League, con fotógrafos y cineastas que concebían el reportaje como un medio de denuncia social. Los tiempos de la fotografía honesta y directa, que pusieron el foco en las clases populares, tanto urbanas como rurales. De esa órbita surgieron propuestas como las de Helen Levitt (1913-2009), autora de la llamada fotografía humanista, que en la década de 1940 fijó su mirada en las calles del extrarradio neoyorquino y produjo una obra que armoniza el compromiso con las minorías y la poética de la cotidianidad.

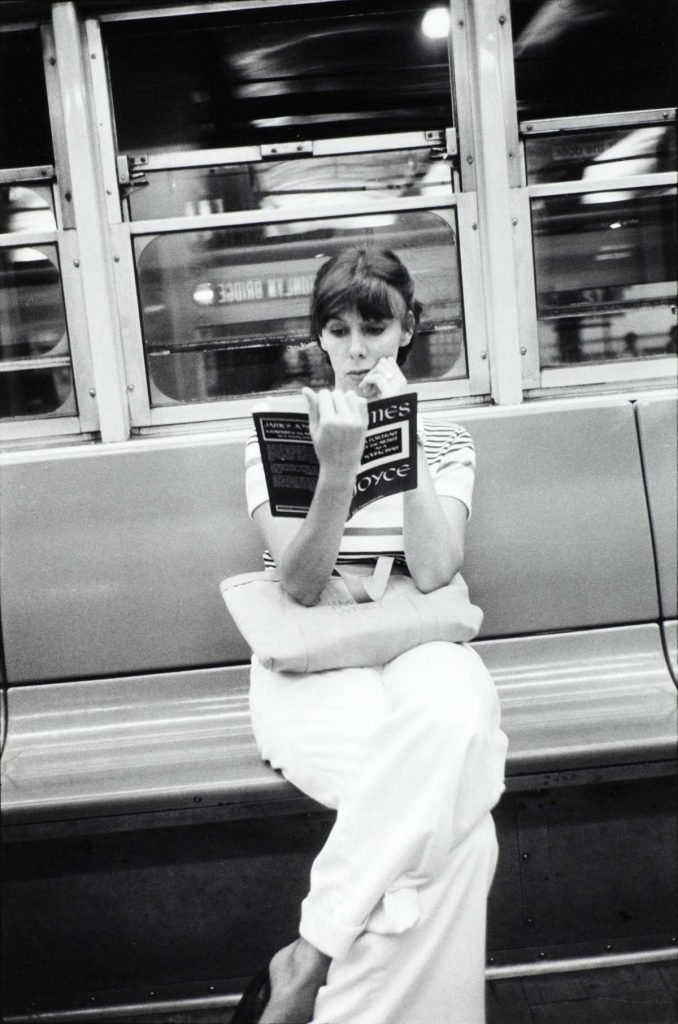

Por otro lado, la corriente fotográfica humanista y el interés por la vida urbana fueron la base de la producción de Louis Faurer (1916-2001), referente de la fotografía callejera de Nueva York hasta los años cincuenta. Faurer compartió estudio con Robert Frank (1924-2019), y ambos hicieron de la psicología uno de los grandes temas de su obra: la vulnerabilidad y el aislamiento del individuo en la multitud, pero sin descuidar los aspectos puramente formales.

Posteriormente, en la década de los cincuenta, Frank acometió una visión revolucionaria del american way of life; con punzante ironía reparó en sus tópicos y paradojas tras viajar durante dos años por el país, y el proyecto cristalizó en una obra esencial, The Americans (1958). Esa mirada al estadounidense medio, aislado el individuo anónimo mediante retratos robados, fue también uno de los grandes hallazgos de Harry Callahan (1912-1999). En sentido opuesto, la iconografía radiante de una estelar Marilyn Monroe, fotografiada por Garry Winogrand (1928-1984) durante el rodaje de La tentación vive arriba (1955). En la exposición, de Winogrand se alternan sus imágenes históricas como fotoperiodista con la estricta fotografía callejera.

Después, en los sesenta, irrumpió un nuevo documentalismo más subjetivo, cuyo principal impulsor fue Lee Friedlander (1934), autor de un repertorio desconcertante, que se interesa por aspectos en principio menos llamativos de la realidad y con un total abandono del sentimentalismo. En ese momento conviven diversos estilos fotográficos, pero con un apego común por el retrato callejero espontáneo, desde Imogen Cunningham (1883-1976), referente histórico de la fotografía, a Tod Papageorge (1940), quien aporta una sugerente visión en color del paisanaje neoyorquino.

No obstante, fue en los primeros años setenta cuando una joven Susan Meiselas (1948) acometió durante cinco veranos un ambicioso proyecto, Carnival Strippers, del que resultó un repertorio sórdido sobre la América profunda y aún hoy referencia visual por los derechos de las mujeres. También constituye un episodio referencial la serie Rodeo Drive (1984) de Anthony Hernández (1947). Un desenfadado catálogo de ricos y fashion victims pululando por Beverly Hills, en Los Ángeles. Imágenes que sobreexpuso ligeramente para acentuar el color y en las que subyace una crítica social por la desigualdad racial y de clase.

Ya de los ochenta, y con el color como medio de expresión principal, el museo malagueño exhibe unas originales obras del entonces veterano fotógrafo callejero Harry Callahan, en las que se sirvió de la exposición múltiple, una técnica que ya usaba en los años cuarenta.

Cómo capturar un paraíso efímero

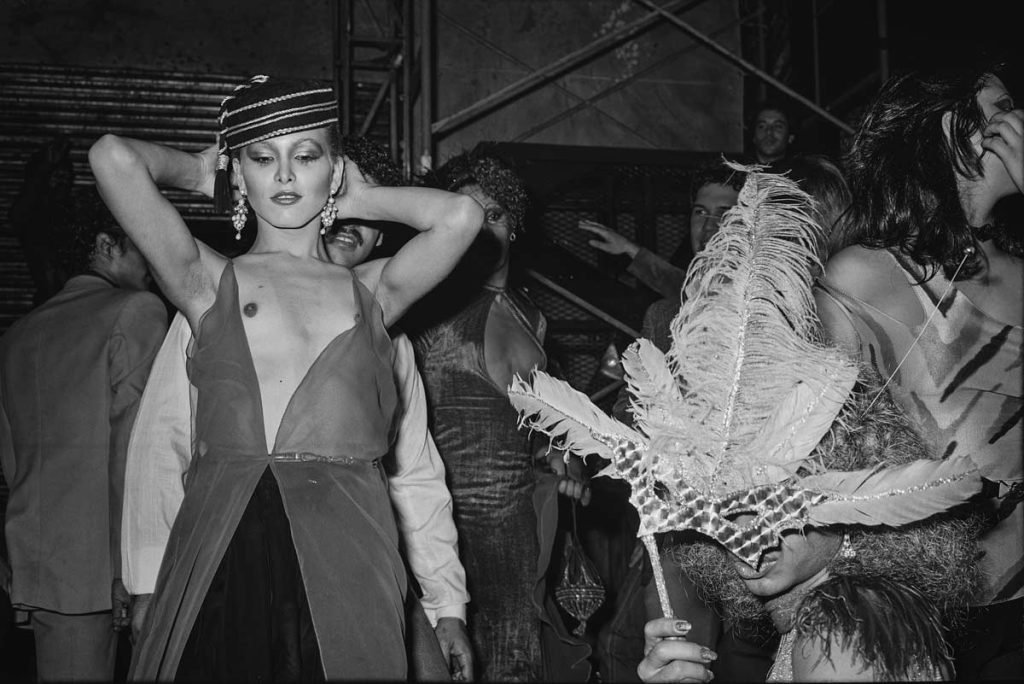

Tod Papageorge (Portsmouth, New Hampshire, 1940) cruzó en 1978 el célebre cordón de terciopelo de la entrada de la discoteca Studio 54, que tantos desearon franquear durante los escasos tres años de actividad del local y que marcaba una especie de frontera fabulosa entre la Nueva York real y el universo salvaje y selecto que se desplegaba en el interior. Inspirado por las imágenes del París de Brassaï en los años treinta, que había visto en una exposición en el MoMA, y pertrechado, como él, con una cámara de formato medio (6 x 9 cm), una Fujica en su caso –que pesaba, recordaba, «como un ladrillo de plomo»–, Papageorge vio desfilar ante su objetivo en el legendario nightclub entre 1978 y 1980 a una variopinta clientela de celebridades, personajes extravagantes y rostros anónimos, privilegiados admitidos a aquel santuario de la libertad y el placer.

Desde que abrió sus puertas el 26 de abril de 1977, en el 254 de la calle 54 oeste, en Manhattan, hasta su clausura, en febrero de 1980, Studio 54 concitó, por rigurosa invitación, a la beautiful people [gente guapa] que vivía o pasaba por la ciudad, famosos o desconocidos esperando dejar de serlo, que querían ver y ser vistos. Vestidos con ropas glamurosas, disfraces o incluso semidesnudos eran personalidades del mundo del cine, la música, las artes, la moda o la política y fiesteros de todo pelaje recalaron en el local de moda del momento y se sumergieron en su ambiente único de euforia, diversión y desenfreno.

Papageorge, moviéndose por los espacios cuidadosamente decorados y pensados para el disfrute (la pista de baile, el bar, las zonas VIP y la terraza), inmortalizó la realidad intensamente terrenal de aquel paraíso efímero de la vida noctámbula neoyorquina, del que el Museo Carmen Thyssen Málaga expone ahora una breve muestra. En estas fotografías, Studio 54 y su halo mítico de fenómeno cultural y artístico trascendente son lo que vemos: una colección de imágenes en blanco y negro que «siempre estuvieron pensadas para hablar por sí mismas».

Datos útiles

American People. Fotografía documental americana (1930-1980)

Colección José Luis Soler Vila

Museo Carmen Thyssen Málaga

Entre el 16 de julio y el 13 de octubre de 2025.